八王子市で猫背姿勢になっている方は、背中周りの症状が出やすいかもしれません🚨

猫背姿勢による背中の不調を姿勢矯正や猫背解消トレーニングでサポートさせていただいているh&h八王子ユーロードの鍼灸整骨院・整体院です。

『最近、背中がガチガチに固まっている気がする…』

『マッサージしてもすぐ戻っちゃう』

そんな経験ありませんか?

実はその背中の硬さ、【猫背姿勢】が大きな原因かもしれません🚨

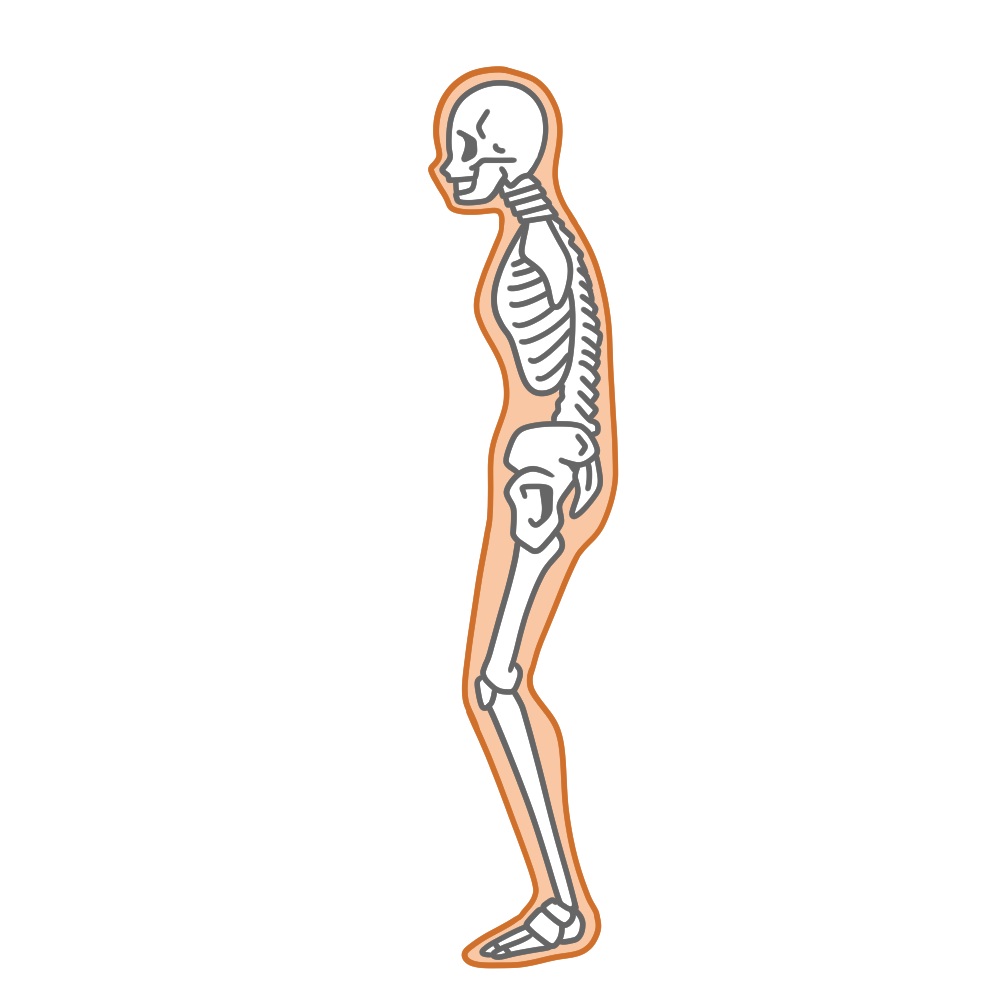

猫背とは?

猫背とは、背中が丸まり、肩が前に出てしまっている姿勢の事を言います。

パソコンやスマホを見る時間が長くなる現代では、多くの人が無意識のうちに猫背になっています。

なぜ猫背で背中が硬くなるの?

背中の筋肉が硬くなる理由には、以下のようなポイントがあります。

1.筋肉がずっと引っ張られた状態になる

猫背の姿勢では、背中(特に肩甲骨周り)の筋肉が常に引き伸ばされる状態になります。

筋肉は【縮んだり緩んだり】を繰り返すことで柔軟性を保っていますが、長時間引っ張られっぱなしになると、筋肉は防御反応で硬くなり、緊張が抜けなくなってしまうのです🚨

2.血流が悪くなる

引き伸ばされて硬くなった筋肉は、柔軟性が低下して血流も悪くなります。

血流が悪いと、酸素や栄養が筋肉に行き渡らず老廃物も溜まりやすくなるため、さらに硬さやコリを感じやすくなります🚨

3.動かさない事で筋肉の働きが低下する

猫背の姿勢では肩甲骨周りの筋肉をあまり動かさなくなります。

使われない筋肉はどんどん弱くなり、硬くなりやすくなります。

結果として、

動かない⇒硬くなる⇒さらに硬くなる

という悪循環に陥ってしまいます。

解決策は【姿勢のリセット】と【正しい動き】

背中の硬さを解消するには、マッサージだけでは不十分です。

猫背を改善するためには

・正しい姿勢を意識すること

・肩甲骨周りをしっかり動かすこと

・日常的なストレッチや軽いトレーニング

がとても大切です。

特に背中のインナーマッスル(深層筋)を働かせることで、自然と姿勢が整い筋肉の柔らかさも取り戻していけます。

猫背姿勢は、見た目の問題だけでなく背中の筋肉や硬さやコリ、血流の悪化など様々な不調につながります。

『なんとなく背中が重い』

『マッサージしてもすぐ戻る』

そんな方は、まず自分の姿勢を見直してみるのもいいかもしれません\( ‘ω’)/

⇩⇩⇩⇩当院で行っている猫背姿勢はこちらから⇩⇩⇩⇩

背中の筋肉が原因!?手足の痺れとの関係性

『手がピリピリしびれる』

『足がなんだが感覚が鈍い気がする』

そんな症状があると、【神経の病気かも?】と不安になる方も多いですよね。

でも実は、背中の筋肉のコリや緊張がこうした手足の痺れを引き起こすことがあります🚨

背中には沢山の筋肉がありますが、その奥には【脊髄や末梢神経】など手足につながる大事な神経の通り道が通っています。

その神経たちは背骨から枝分かれして、

首・肩・腕・手・腰・脚・足

へと伸びていきます。

その為、背中の筋肉が緊張して硬くなると神経を圧迫したり引っ張ったりして、手足にしびれが出る事があるのです。

原因になりやすい筋肉

1.肩甲骨まわりの筋肉(肩甲挙筋、菱形筋など)

デスクワークや猫背姿勢で硬くなりやすく、首~肩~腕にかけての神経を圧迫することがあります。

⇒肩~手のしびれ、だるさ、重さを感じやすくなります🚨

2.広背筋・脊柱起立筋

腰から背中にかけて大きく広がる筋肉。

これらが硬くなると、腰椎から出る坐骨神経などを間接的に刺激することがあります。

⇒お尻~脚~足先のしびれやつっぱり感を引き起こすことも🚨

なぜ神経に影響するのか

筋肉が硬くなると、単純に【押しつぶす】だけでなく、周囲の血流も悪くなります。

神経は血流によって栄養されているため、血流が悪くなると【ビリビリ】【ジンジン】といった神経症状が現れるのです。

さらに、筋肉が硬くなる事で関節の動きが悪くなり、神経が引っ張られたり、ねじれたりすることも影響します🚨

病気との見分け方

もちろん、しびれの原因がすべて筋肉というわけではありません。

脳や脊髄の疾患、椎間板ヘルニア、糖尿病性神経障害などでもしびれは起こります。

ただし、

・姿勢が悪い時に悪化する

・温めると楽になる

・ストレッチで一時的に改善する

といった場合は、筋肉が関係している可能性が高いです。

改善には筋肉を【ゆるめて・動かす】事が大切

手足の痺れに対して、まずできることは背中の筋肉を緩める事です❢❢

マッサージや鍼治療、ストレッチや姿勢矯正などで血流を促し、筋肉の柔軟性を取り戻すことで、神経への圧迫が軽くなり痺れの改善につながります。

手足の痺れの原因が、実は【背中の筋肉】というケースは意外と多くあります。

長時間のデスクワークや猫背など、日常のちょっとした習慣が積み重なり、筋肉が硬くなって神経を圧迫しているのかもしれません🚨

しびれが気になる方は、まずはご自身の姿勢や背中の状態を見直してみましょう✨

⇩⇩⇩⇩辛い痺れに対する根本治療は下をクリック⇩⇩⇩⇩

息苦しさ、胸の苦しさは放置してはいけない身体からのサイン

『胸のあたりがチクチク痛い…』

『動くと脇腹がズキンとする』

そんな痛みを感じた事はありませんか?

それはもしかしたら【肋間神経痛】かもしれません🚨

他にも、

『なんだか胸が苦しい…』

『息がうまく吸えない』

突然感じる息苦しさや胸の圧迫感は、不安を感じるだけでなく、日常生活にも支障をきたすことがあります🚨

肋間神経痛とは?

肋間神経痛(ろっかんしんけいつう)は、肋骨の間を走る神経(肋間神経)に沿って生じる痛みの事です。

痛みの場所は、胸、脇腹、背中など様々で【ピリピリ】【ズキズキ】【針で刺すような】痛みが特徴です。

主な原因

1.姿勢の悪さ・筋肉のコリ

デスクワークやスマホ操作で前かがみの姿勢が続くと、背中や肋間の筋肉が緊張し、神経を圧迫して痛みを引き起こします。

2.ストレスや自律神経の乱れ

ストレスが溜まると、交感神経が優位になり筋肉がこわばって神経が刺激されやすくなります。

精神的ストレスが続くと、原因がはっきりしない痛みとして現れる事も。

3.背骨や肋骨のゆがみ

猫背や側弯、骨盤の歪みによって肋骨の位置がずれると肋間神経が引っ張られたり圧迫されて痛みの原因になります。

4.帯状疱疹

体の左右どちらか片側にピリピリとした痛みが現れ、水ぶくれが出てくる場合は帯状疱疹の可能性もあります。

これはウイルスによる神経の炎症で、早めの治療が必要になってきます。

5.ケガや圧迫、外傷

打撲や転倒などで肋骨周辺をぶつけた後に痛みが残るケースもあります。

骨折が隠れていることもあるので、強い痛みがある時は病院で確認もしましょう。

肋間神経痛の症状はこんな時に出やすい!

・深呼吸や咳をした時にズキッと痛む

・体をひねったり、寝返りを打つと痛む

・特に片側だけがピリピリ痛む

・背中から胸にかけて広がるような痛み

症状が続く場合や、日常生活に支障がある場合は、自己判断せず医療機関を受診しましょう。

肋間神経痛ではない、息苦しさ・胸の苦しさの原因

息苦しさや胸の苦しさ、痛みは肋間神経痛以外にも様々な要因で起こります。

1.呼吸器系の疾患

◆気管支喘息

発作的に呼吸が苦しくなる。

咳やゼーゼー音を伴うことも。

◆肺炎・気管支炎

感染による炎症で、咳や発熱、呼吸困難を引き起こします。

◆肺気腫・COPD

長期の喫煙などで肺機能が低下。

慢性的な息切れが特徴。

2.心臓の異常

◆狭心症・心筋梗塞

胸の締め付けや圧迫感、左腕やあごへの放散痛を伴うことがあります。

◆心不全

心臓のポンプ機能が低下し、肺に水が溜まって息苦しくなります。

3.自律神経の乱れ・ストレス

◆パニック障害・不安障害

突然の息苦しさ胸の痛み。

過呼吸を起こす場合もあります。

◆自律神経失調症

ストレスや生活習慣の乱れで、呼吸が浅くなりやすいです。

4.その他の要因

◆貧血

血液中の酸素運搬能力が低下し、酸素不足を感じやすいです。

◆アレルギー反応

花粉症や食物アレルギーで気道が腫れ、息苦しくなる事もあります。

胸の締め付けや左腕の痛み、呼吸が浅くて眠れない。突然の過呼吸やめまいなど様々な症状と併用して息苦しさや胸の苦しさがある場合は早急に専門の医師に相談するようにもしましょう🚨

日常生活で気をつけたいポイント

・姿勢を整える(猫背や巻き肩は肋間神経を圧迫しやすい)

・適度に体を動かし、筋肉をほぐす

・ストレスをためこまず、リラックスの時間をつくる

・深呼吸や軽いストレッチを習慣づける

・体を冷やさない(冷えで筋肉が硬くなると痛みが出やすくなる)

肋間神経痛は、はっきりとした原因がわかりにくいこともありますが、日常生活の中にヒントが隠れている事も多いです。

『ただの筋肉痛かな?』

と放置せず、症状が気になる場合は早めに対処することが大切。

体の声に耳を傾け、心地よく過ごせる体づくりを目指していきましょう❢❢

⇩⇩⇩⇩胸部の辛さを改善するためには下をクリック⇩⇩⇩⇩

浮腫みの原因は背中にも?

夕方になると靴がきつく感じたり、朝起きた時に指輪が抜けにくかったり…そんな【手足のむくみ】に悩んでいませんか?

むくみは一時的なものから、体の不調のサインである場合もあります。

浮腫みとは?

むくみ(浮腫)は、体内の水分バランスが崩れ、余分な水分が皮膚の下に溜まる状態のことをいいます。

重力の影響で手足に出やすいですが、実は身体の【循環機能】も大きく関係しています。

手足がむくむ主な理由

1.血行不良

長時間同じ姿勢でいる、運動不足、冷えなどで血液やリンパの流れが悪くなると、老廃物や水分がうまく排出されず、むくみが起こりやすくなります。

2.塩分の摂りすぎ

塩分を多く摂ると、体はそれを薄めるために水分をため込みます。

その結果むくみやすくなります。

3.ホルモンバランスの乱れ

女性は生理前や更年期にホルモンバランスが乱れやすく、水分代謝がうまくいかずに浮腫みが出やすくなります。

4.腎臓や心臓の機能低下

体内の水分をコントロールする腎臓や、血流を調整する心臓に問題がある場合も、浮腫みの原因になります。

長く続くむくみは病気のサインかもしれません。

5.睡眠不足やストレス

自律神経が乱れると、血流や水分代謝が悪くなり、むくみを引き起こすことがあります。

現代人に多い【隠れむくみ】の原因です。

背中の筋肉が原因で手足がむくむ理由

1.リンパの流れが滞る

背中や脇の下はリンパの通り道。

筋肉が硬くなるとリンパが流れにくくなり、老廃物が手足に溜まりやすくなります。

2.血流の悪化

背中は心臓から出た血液が流れる幹線道路のような役割。

背中のコリは【巡り】を妨げ、末端である手足に水分が溜まりやすくなります。

3.姿勢の悪化⇒重力の影響を受けやすくなる

猫背など姿勢が悪いと、下半身に水分が溜まりやすくなります。

これも背中の緊張が原因の1つです。

背中の筋肉が硬くなると?

背中には【僧帽筋】や【広背筋】など、大きな筋肉が存在します。

これらの筋肉は、肩や腕、首、さらには背中を通じて全身の神経や血流に影響を与える重要な部分です。

背中が硬くなると…

◆血流やリンパの流れが悪くなる

◆自律神経が乱れやすくなる

◆呼吸が浅くなる(横隔膜が動きにくくなる)

◆肩甲骨や骨盤の可動域が狭くなる

これにより、水分代謝の低下⇒むくみへとつながってしまうのです。

背中の筋肉を緩めてあげると効果的

実際、背中の筋肉をほぐしたり肩甲骨の動きを良くすることで、以下のような変化がみられる方が多くいます。

・手の浮腫みが減った

・足が軽く感じる

・呼吸が深くなってスッキリした

・冷えが改善した

これは、血流・リンパ・自律神経が整い、水分の巡りが改善されたためです。

マッサージや鍼治療での効果的アプローチ

鍼灸では、背中にあるツボ(心兪、肺兪、膈兪など)に刺激を与える事で、血流やリンパの流れを促進し、自律神経も整える事ができます。

マッサージで筋肉を緩める事で、筋肉の緊張もほぐれ呼吸のしやすさなどの効果も期待できます。

手足のむくみは、日常生活のちょっとした工夫で改善できることも多いです。

しかし、慢性的なむくみや原因が分からないむくみが続く場合は、早めに専門家に相談もしましょう。

⇩⇩⇩⇩辛い冷えと浮腫みの原因と対策は下をクリック⇩⇩⇩⇩

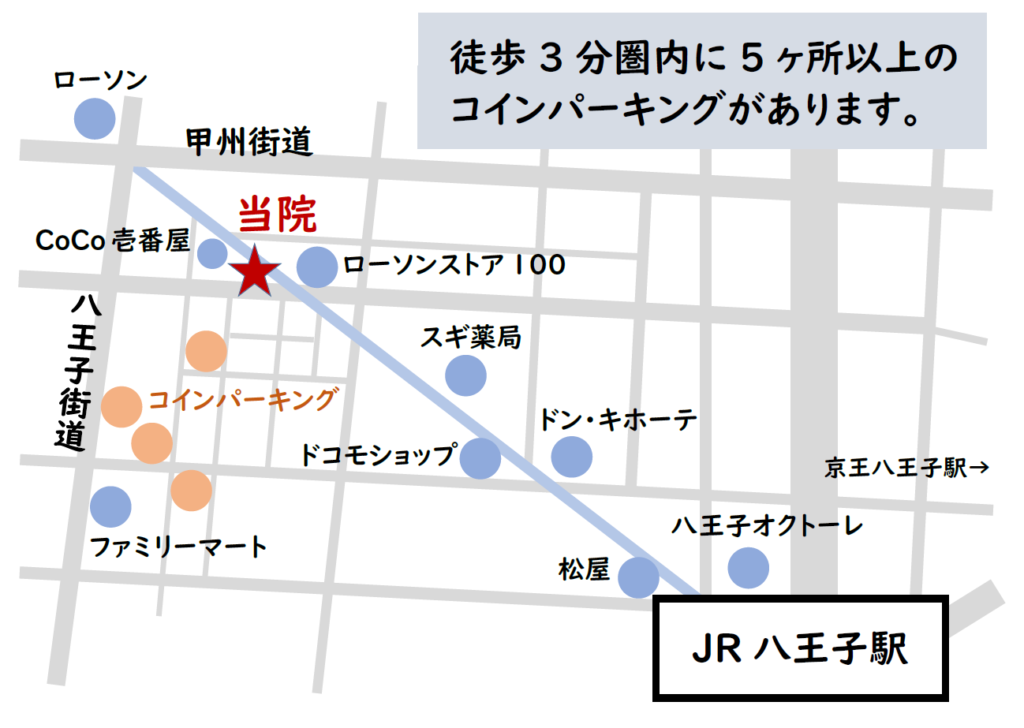

八王子市横山町12-1YOビル1階

0426497603

株式会社h&h innovations

h&h八王子ユーロードの鍼灸整骨院・整体院

お体のご相談は、h&h八王子ユーロードの鍼灸整骨院・整体院へ

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

| 10:00~22:00 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |

※当日予約できます。20時以降は完全予約制。

→お問い合わせをする

(予約以外のご用件はこちら)

JR八王子駅「北口」から徒歩7分。ユーロード沿いで通いやすい、おしゃれな整骨院です。